新時代の農業として、ITを活用したスマート農業が注目されているが、畜産分野でもスマート化の様々な取組が進んでいる。そのフロントランナーの一つが、鹿児島県鹿屋市に本拠を置く有限会社うしの中山である。大規模な和牛肥育を手掛けるうしの中山が目指しているのは「肥育過程での牛死亡率ゼロ」。人手不足の問題もある中、この目標の実現に向け同社が取り組んでいるのが、ローカル5GとAIを駆使したシステムによる牛のトラブルの早期検知である。どのような取組なのか、関係者にお話しをうかがった。

肥育牛の死につながる「起立困難」という課題

大隅半島の中央部、鹿屋市の郊外にうしの中山の大隅ファームがある。約12ヘクタール(東京ドームの2.5倍ほど)の敷地の中で5000頭あまりの和牛が肥育されている。42棟もの牛舎が整然と並ぶ様子は、さながら「牛の街」の趣がある。

大隅ファーム内の風景

牛舎の中の様子

一見しただけでは分かりにくいが、大隅ファームは実は相当のハイテク・ファームである。広い敷地内のスタッフの移動にはセグウェイが使われているし、ここで肥育されている牛にはすべて、胃の中に特殊なセンサが入っているのだ。うしの中山のDX戦略を担当する柚野秀斗執行役員に説明していただいた。

「これは、無線温度センサを牛の胃の中に入れて牛の状態を個別モニタリングする『胃診電信』というシステムです。牛の体温や、飲水状況をこれで把握しています。」

牛の病気や体調の変化が、このシステムでリアルタイムに察知できるようになるという。

うしの中山がこうしたハイテク導入に熱心なのは、牛の品質向上や人手不足への対応もあるが、何より冒頭に紹介した「肥育過程での牛死亡率ゼロ」を目指しているからだ。従来型の大規模な和牛肥育では、どうしても肥育の途中で死亡する牛が出てしまう。うしの中山の場合、肥育途中での牛の死亡率は1%程度だが、和牛一頭が失われるとその損失は数百万円にもなり、生産者にとっては無視できない痛手となる。牛のトラブルをいかに早期発見し死亡率を下げるかが、和牛肥育の枢要なのである。

『胃診電信』は牛のトラブルを早期察知するために導入されたが、一つ課題があった。牛の死亡原因は、必ずしも体調変化を伴うものばかりではないということである。

「牛は、横になったまま立てなくなる起立困難が突然死につながります。起立困難は直接的に牛の死につながってしまうので、いち早く見つけてすぐに起き上がらせないとならない。起立困難死を防ぐためのモニタリングがとても重要なのです。」(柚野氏)

牛という動物は、横向きに寝そべると自力では立ち上がれなくなることがあり、そのまま放置すると短時間で死んでしまう。この状態を確実に検知するには、牛の姿勢や動作を常時モニタリングすることが必要になる。

そこで、うしの中山は2022年、ローカル5Gを活用し一つ一つの牛房を映像で個別モニタリングできるシステムを導入した。NTT西日本、富士通、鹿児島大学等とコンソーシアムを組み、総務省と農林水産省の補助事業を活用して構築した「Dr.Cow’sビュー」というシステムである。

ローカル5Gを導入し近未来的な早期異常検知システムを実現

「今回は、ローカル5Gの高速・低遅延といった特性を活かして、有効なシステムを作れたと思います。」

そう語るのは、システムの構築を担当したNTT西日本鹿児島支店の長野新次氏である。

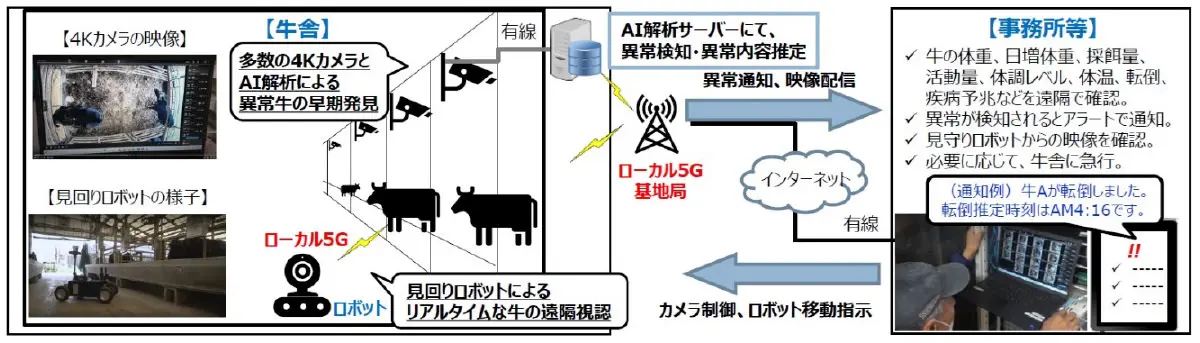

大隅ファームに導入したDr.Cow’sビューは、高精細カメラによる牛舎の24時間モニタリングによって起立困難が疑われる牛を迅速に検知し管理者に通知するシステムで、少々複雑な構成だが、全体像は次のようなものだ。

まず、肥育中の和牛が普段過ごしている牛房ごとに4Kの天井カメラを設置している。現在のシステムは大隅ファームの牛房全体の半分をカバーするにとどまるが、それでも天井カメラは1008台にもなる。これらのカメラは28秒に1回、各牛房の写真を撮影し、そのすべての画像がファーム内に設置された画像解析サーバに送られる。画像解析サーバには専用のAIが組み込まれており、天井カメラから送られてくる大量の画像データをもとに、起立困難が疑われる牛がいないかを解析する。解析の結果、起立困難が疑われる牛が見つかったら、解析サーバからスタッフのスマートフォンにアラートが送信される。アラートを受信したスタッフは、管理事務所のPCから異常検知された牛房の天井カメラにアクセスして、映像で牛房の様子を確認する。天井カメラ映像だけでは判定できない場合は、ファーム内に待機している自走式ロボットに指令を送り、対象の牛房にロボットを派遣する。牛房に到着すると、ロボットに搭載した4Kカメラで至近距離から牛房を撮影し、その映像をスタッフが確認する。こうして目視確認でトラブルと判定されたら、スタッフが対象の牛房へ急行する。

Dr.Cow’sビューの全体像

出所:AI画像解析や見回りロボットによる高品質和牛の肥育効率化に向けた実証 成果報告書概要版

5G機器を収納したシェルタ

自走式ロボット

まるでSFの世界の話のようだが、これが大隅ファームで実際に稼働しているシステムである。ローカル5Gは、対象の牛舎全体をカバーするように設置されており、画像解析サーバと管理棟の間のデータ伝送、自走式ロボットと管理棟の間のデータ伝送を担っている。管理棟のPCでは毎日24時間、天井カメラやロボット搭載カメラから送られてくる画像・映像をリアルタイムでチェックできるようになっている。管理棟に送られてくる映像は、すべてローカル5Gを使って伝送されたもので、また、自走式ロボットへの指令の送信も、ローカル5Gを使って行われる。

ローカル5Gの特長を生かす工夫

大隅ファームに導入されたDr.Cow’sビューは、総務省の補助事業を使って整備されたこともあり、ローカル5Gには実証的な要素が含まれている。

「このシステムでは、ローカル5Gによって多接続・低遅延がどれだけ実現できるかということと、エリア外に電波が漏れて問題が起きないように、電波漏洩を防止する仕組みを確立できるかということを実証しました。」(長野氏)

エリア外への電波漏洩の防止はローカル5G構築時の重要テーマだが、ここではLCX(電波漏洩ケーブル)を巧みに使い、牛舎外への電波漏洩を防いでいる。大隅ファーム内に設置した三つの基地局のうち、一つは通常のアンテナで電波を出しているが、二つはLCXを使っている。

「指向性アンテナで電波を発射する方式では、ファームの端までカバーするとなるとどうしてもエリア外への電波漏洩が起こり得ます。どのような方策があるかを検討し、LCXのケーブルを二つの牛舎に設置しました。LCXからの電波が牛舎の中だけで収まっているかを確認したところ、この仕組みはかなり有効だとわかりました。」(長野氏)

長野氏によるとLCXは通常のアンテナよりは割高になるということだが、LCXの活用は都市部でのローカル5G導入などでは有力なソリューションになりそうである。

もう一つのテーマである低遅延性についてはどうだろうか。柚野氏は次のように評価している。

「通信の信頼性や安定性に加えて、やはり低遅延であることが重要です。1000台以上のカメラからの映像を扱うので、Wi-Fiではどうしても遅延したり、映像が停止したりすることがあります。遅延があると、その分、牛への対応が遅れてしまいます。個別に牛の状態をチェックする場合も同様で、なかなか映像が流れてこなかったり鮮明でなかったりすると、結局は人が行って確認しなければならなくなります。ローカル5Gを使うことで安定して鮮明な映像が得られるのは大きな利点です。」

ローカル5Gの高速・低遅延という特長はもちろんだが、リアルタイムモニタリングに活用する際には通信が安定していることがとても重要になる。ローカル5Gはこれらの条件すべてを満たしており、モニタリング業務用回線としてうしの中山が求める十分な通信品質を実現していることが実証された。

肥育牛死亡率改善にとどまらないさまざまな導入効果

では、このシステムの導入によって、起立困難の早期検知、肥育牛の死亡率低減という目標は達成できたのだろうか。

「Dr.Cow’sビューを導入した牛舎(実証区)と入れていない牛舎(対照区)で比較すると、実証区の死亡発生率は0.5%で、対照区の死亡発生率1.2%よりも58%削減されました。」(長野氏)

死亡率の数字の上では明らかな導入効果が認められたわけだが、柚野氏によれば、導入効果はそれだけではない。業務の効率化やスタッフの負担軽減にも大きな効果が出ているという。

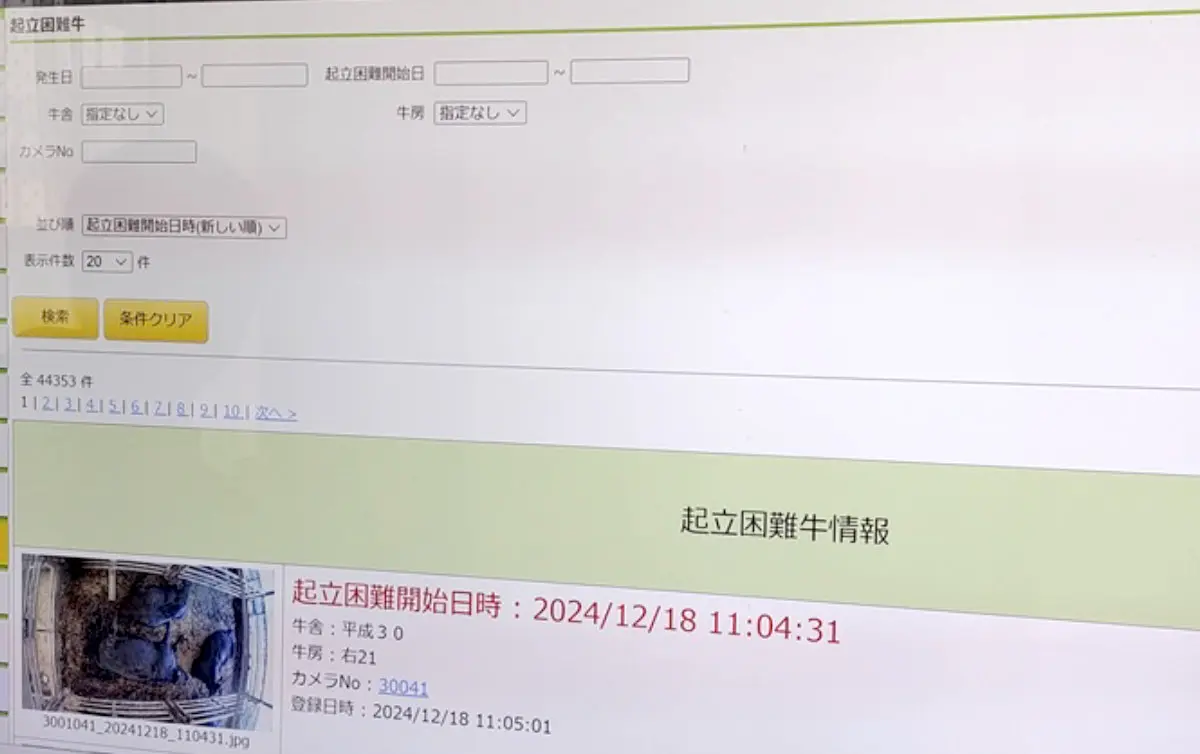

「起立困難が発生した時のアラート通知は従業員も活用していて、その効果を実感しています。AIの学習が進んで、判定精度も上がっています。導入当初は起立困難疑いのアラート通知がかなり多く出ていたのですが、今は本当に疑わしいケースだけに絞り込まれてきています。これは、スタッフの負担軽減にもなるので重要なのです。」(柚野氏)

畜産業も人手不足の状況で、大隅ファームでも夜間は宿直スタッフ一人で対応している。起立困難アラートの精度向上は、宿直スタッフの業務負担を減らすことにつながる大きなポイントなのだ。特に、最近は外国籍のスタッフも増えており、教育を受けているとはいえ業務経験が浅い彼らにとって、このようなシステムのアシストがあることはとても重要だという。

Dr.Cow’sビューの画面例

天井カメラの記録画像例

さらに、うしの中山では、このシステムで記録された牛の画像や映像をスタッフの教育にも役立てている。Dr.Cow’sビューのシステム運用を担当しているのは、総務省実証事業にも参加した地元のITベンダー、ロボネット・コミュニケーションズだが、同社はシステムが記録した起立困難牛の画像や映像を集めて教材化し、大隅ファームだけでなく他のファームの場長にも配布している。

「起立困難の牛は、普通に起きていた牛がコロンと倒れて、そのまま立てなくなってしまいます。これは、業務経験が浅いスタッフだとなかなか判断できません。訓練のために牛をわざわざ起立困難の姿勢にすることもできないので、Dr.Cow’sビューで記録した画像や映像は貴重な教材になるのです。」(ロボネット・コミュニケーションズの真部隆輔氏)

さらに興味深いのは、このシステムの導入が、新たな人材獲得にもつながったという話である。

「このシステムをファームの魅力として伝えたところ、久しぶりに、高校新卒で5人も入社してくれました。次の課題は、システムを使いこなす新しい人材を育てられるしっかりした土台を作ることです。」(柚野氏)

最先端のシステムの導入は、肥育牛の死亡率低減という当初の目的にとどまらず、様々な変化と効用をファームにもたらしているようだ。

広がる事業展開のアイディア

柚野氏は、このシステムを活用したさらに新しい事業展開も考えている。

「社内の他のファームに導入することはもちろんですが、次の展開として地域のより小規模な生産農家にこのシステムを使ってもらいたいと考えています。牛房の遠隔モニタリングが可能になりますから、例えば夜間の監視や牛のお産のモニタリングなど、生産農家では十分に対応できない業務を当社で請け負うこともできるようになります。」(柚野氏)

和牛肥育は鹿児島県の重要な地場産業だが、人手不足に加えて事業者の高齢化も進んでおり、業務負担軽減につながる遠隔モニタリングへのニーズはあると柚野氏は考える。

では、遠隔モニタリング業務の依頼が増えた場合、うしの中山自身の人材確保はどうするのか。この点でも、柚野氏には秘策がある。

「このシステムを使った遠隔モニタリングであれば体が動かない方にも協力いただけます。県内の障害者団体に協力してもらい、障害者の方々に在宅で遠隔モニタリングを担当してもらうことを考えています。」

農福連携の取組は全国にあるが、本来は現場業務だった仕事をリモートワーク化する発想は斬新である。ローカル5Gの活用にこうした斬新なアイディアが加われば、畜産業での働き方や、産業そのものの姿を大きく変えていく起爆剤となるかもしれない。

お話しをうかがった方々 (左から長野氏、柚野氏、真部氏)

和牛肥育DXの可能性とハードル

うしの中山は、ローカル5GをはじめとするICT活用を進め、和牛肥育の「日本のスタンダード」になることを目指している。そのため、前述したように他の生産農家にもDr.Cow’sビューを使ってもらいたいと考えているのだが、普及にはいくつかのハードルがあるという。

一つは、生産農家の意識の問題。高齢化が進んでいることもあり、ICTの導入には及び腰の生産農家も多いらしい。そしてもう一つが、ローカル5G導入の難度がまだ高いことだという。

「今回は実証事業を活用できたので、理想的なコンソーシアムを作ってシステムの設計・開発を進めることができましたが、いつもこのようにできるわけではありません。地方の一般の農家や事業者でも無理なくローカル5Gを導入できる環境ができればと思います。」(長野氏)

それでも、柚野氏はこの取組の先には明るい未来があると語る。

「うしの中山は、とてもしっかりした、すごくいい農場です。ですからデータを取るのにもとても適しています。データはどんどん貯まっているので、これをぜひ新しいビジネスにつなげていきたい。牛一頭一頭がどのように育ったのかが全部解析できるようになれば、将来的には肉質の予測も可能になり、例えば予約販売とか、消費者と直接つながる形とか、流通のバリエーションもできて、より効率的に出荷できるようになると思います。」

食料生産の強化は我が国の重要課題であり、和牛は輸出品としても有望である。ここにご協力いただいた方々のような、アイディアあふれるイノベーターもいる。ローカル5Gの活用が和牛肥育の業務課題解決や生産性向上につながることが実証された今、この成果を広く生かしていくための「もう一手」が求められているといえよう。

*本記事は、総務省請負事業の一部として作成しました。