長崎県は、全国で最も有人離島が多い県である。離島での医療の困難は想像に難くないところだが、長崎大学病院と長崎県は、2020年からローカル5Gを活用した遠隔診療支援の取組みを進めており、その成果が注目されている。

離島医療の厳しい現実と遠隔診療支援の必要性

「離島の人口減少や高齢化が進む中で、離島の医療提供体制を今後どうしていくかは喫緊の課題になっています。離島の病院には専門の診療科が少なく、本土の専門医が月に数回、離島へ行って診療している状況にあります。将来的な離島の医療を考えると、遠隔診療支援などのICT化を進めることが必要なのです。」

そう語るのは、長崎県福祉保健部医療人材対策室の武次潤氏である。

「離島の住民が専門医療を受けるためには、どうしても本土まで来ることになります。何度も往復が必要になると、時間もお金もかかってしまう。例えば、手術は本土の長崎大学病院で行うとしても、術前や術後の対応を離島の病院で、遠隔診療支援を使って行えるようになれば、医師の負担も患者の負担も減らすことができます。」(武次氏)

長崎県では、公立病院を中心に設立された長崎県病院企業団と長崎県が連携して離島の医療を支えており、離島にある基幹病院の多くが、長崎県病院企業団の病院である。これらの基幹病院と長崎大学病院をつないで、遠隔診療支援の取組みが進められている。

長崎県離島の基幹病院と医療提供体制

出所:長崎大学病院提供資料

「ローカル5Gを使ったこの遠隔診療支援システムは、診断や診療方針の決定にはかなり良いシステムだと思います。地域の事情はいろいろあるにしろ、将来的には全国で使ってもらえればよいと思っています」と語るのは、長崎大学病院で遠隔診療支援を実際に担当している宮﨑禎一郎助教(脳神経内科)である。

長崎大学病院脳神経内科の宮﨑禎一郎助教

長崎大学病院にとって、離島の医療支援は重要なミッションのひとつであり、宮﨑助教も毎月、離島へ赴いて診療を行っているが、離島の医療には実に様々な課題があるという。

「離島には基幹病院が少なく、そこですべての病気を診ることができるかというと、残念ながらそうではありません。例えば、私の専門である脳神経内科の専門医は、長崎県の離島には一人もいません。専門医が診るべき疾患には、離島では対応が難しい状況があるのです。」(宮﨑助教)

離島の病院で対応できない患者は長崎大学病院等の本土の病院に紹介されるが、武次氏も指摘するように、離島から本土への通院は簡単ではない。さらに、離島は高齢化が進んでいるため介助者不足も深刻で、歩行困難な患者の場合、通院そのものに高いハードルがあるという。

「船を使った長距離の通院は天候の影響も受けますし、非常に大変です。だから可能な限り、本土ではなく離島の病院で診ることができるようにしたかった。しかし、そこに専門医はいないわけですから、離島に対して遠隔診療支援ができることは非常に有益なのです。」(宮﨑助教)

ローカル5Gで遠隔診療支援システムの有効性が格段に向上

こうした課題認識を背景として、長崎県と長崎大学病院は、2020年度に五島中央病院との間で遠隔診療支援の実証を開始した。NTTフィールドテクノ他とコンソーシアムを組み、総務省の「地域課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証」を受託して、ローカル5Gを活用した遠隔診療支援システムを構築した。

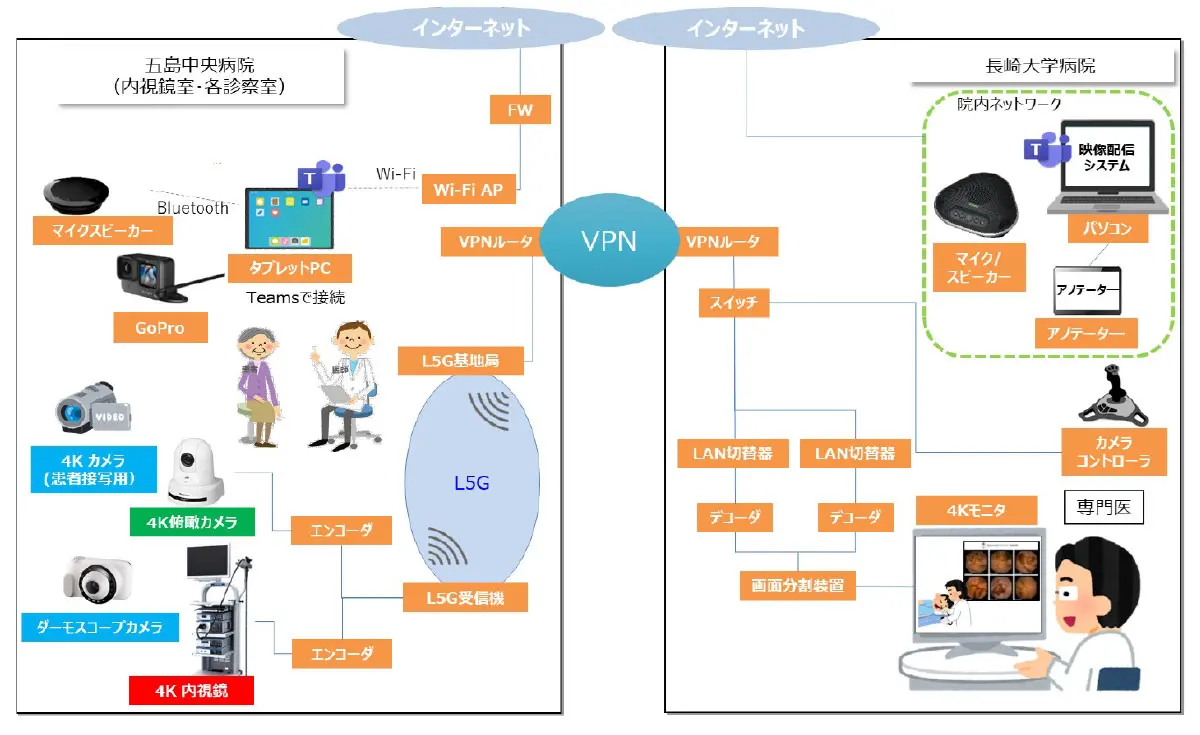

ローカル5G遠隔専門診療支援システム構成

出所:長崎大学病院提供資料

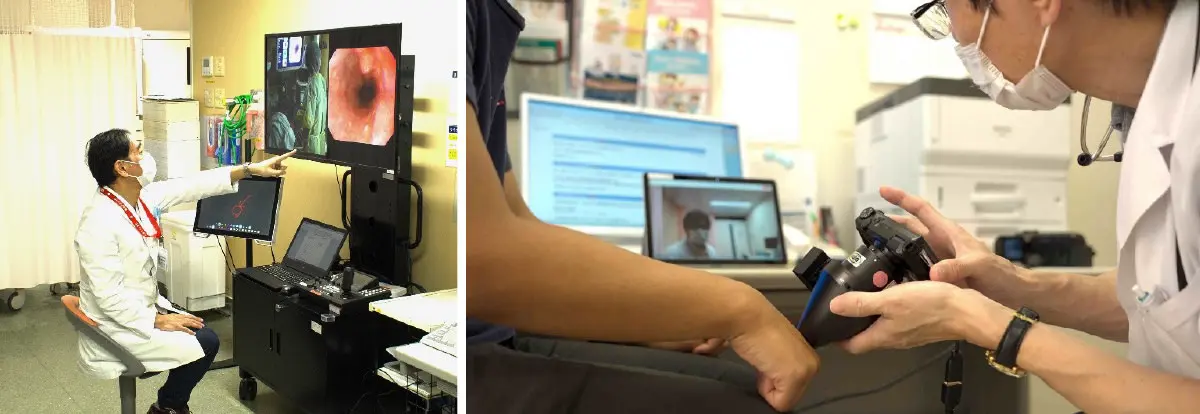

長崎大学病院の診察室に設置されている機材(写真提供:長崎大学病院)

システムは、離島側の病院にローカル5Gを導入して、診察室内に設置した4Kカメラや4K内視鏡等を接続し、そこから映像と音声をリアルタイムに長崎大学病院へ伝送できるようになっている。長崎大学病院側からも音声を送れるほか、離島の病院に設置された4Kカメラを長崎大学病院から遠隔操作することができる。脳神経内科での診療を例にとると、離島の病院にいる患者に大学病院側から音声で動作を指示しながら、患者がどのように動くかを4K高精細映像でリアルタイムに確認できる仕組みとなっている。

脳神経内科での遠隔診療支援の様子(写真提供:長崎大学病院)

現在は上五島、対馬、壱岐の3医療圏の基幹病院にこのシステムを導入し、長崎大学病院とつないで、脳神経内科、皮膚科、消化器内科の3診療科で実際の診療に活用している。武次氏によると、遠隔診療では医師が患者に触ったりすることができないため、目で見ることが有効な診療科ということで、この3つの診療科が選ばれたという。

実は、長崎大学病院はこの開発実証が始まる前年から、スマートグラスを使った離島の遠隔診療支援に取り組んでいた。この時は、離島側の医師が装着するスマートグラスからの映像と音声をキャリア4G回線で長崎大学病院へ伝送する方式で実証を行っていたが、ローカル5Gの導入によって、遠隔診療支援システムの有用性が格段に向上したと宮﨑助教は語る。

「脳神経内科としては、ローカル5Gになってよかった点の一つとして、送られてくる映像の動きが鮮明で回線が速い点があります。脳神経内科の患者は細かい動作ができない、動きが遅くなるといった症状があるのですが、4G回線の時には通信が安定せず、送られてくる映像から細かい動作や動きのスピードの評価が難しいことがありました。ローカル5Gは安定していて速く、問題になることはほとんどありません。ローカル5Gを使った環境での4K映像は、診療に差し支えない品質になっていると言えます。」(宮﨑助教)

脳神経内科の遠隔診療支援では、通信の遅延や映像品質の不安定さ(途中で映像が止まったり、コマ送りになってしまう等)が大きな問題になるが、ローカル5Gの導入でそういった問題もほぼ無くなったという。

長崎大学病院では、脳神経内科のほか、消化器内科と皮膚科でもこのシステムを使った遠隔診療支援を行っている。消化器内科では4Kの内視鏡映像を離島から伝送して遠隔診療支援を行っているが、担当する医師からは、このシステムで内視鏡映像を見るのはまったく問題ないという評価を得ているという。どの診療科でも画像・映像の鮮明さは極めて重要であり、4K映像が安定した品質で伝送できることには大きな意味があるわけだ。

消化器内科(左)と皮膚科(右)での遠隔診療支援の様子(写真提供:長崎大学病院)

「ローカル5Gを使ったこのシステムで、4K映像で患者を診られる意味は大きい。先方の医師は専門医ではないので、文書や電話を使っての相談では、こちらが必要だと思っている情報を得られないこともありました。映像で診ることによって分かることはやはりあります。全体的な患者の雰囲気とか、言葉では伝えられないが、映像を専門医が診ればすぐ分かるということも結構あるので、このシステムのメリットは大きいのです。」(宮﨑助教)

遠隔診療支援が離島での医療機会確保につながる

ローカル5Gの通信速度と低遅延性、そして安定した通信品質が専門医からも高く評価されているが、こうした遠隔診療支援が実現することで、離島での診療機会の確保や、より効果的な離島医療支援につながっているという。

「私は、月に1回は五島の病院へ行くのですが、そもそも患者数がとても多くて、現地の医師が『よく分からないので診てほしい』という患者が多くいます。その全員を現地で診ることは難しいので、患者に直接触らないと分からない場合は現地へ行って診ますが、そうでない場合は、この遠隔システムで診させてもらっています。事前にそうすることで、五島に行った時に直接診る患者を適切に絞ることができます。」(宮﨑助教)

また、患者の診察の時だけでなく、検査などについても離島の病院との連携が格段にしやすくなったという。

「離島の病院で撮影したMRI検査等の画像をこちらでも見ることができるなど、事前に様々な情報をやり取りできるようになり、専門医としての知識を先方の病院に提供できるようなりました。『この患者はよく分からない』という時には、先方の医師からもこちらに相談がしやすくなったと思います。緊急性がある患者についてこのシステムで相談を受け、追加の検査をした方がよいということで、急ぎこちらに転院してもらって対応したケースもありました。」(宮﨑助教)

離島の病院に専門医を十分に配置することが現実的に難しい中で、このシステムによってそういった状況をカバーできるのではないかと宮﨑助教は期待する。

D to D with P遠隔診療支援の利点と課題

遠隔医療で一般的にイメージされるのは、通信回線を通じて医師と患者が直接やりとりする『D to P』の形だが、この遠隔診療支援システムは、病院同士をつないで診療支援を行う方式で、両側に医師がいる『D to D with P』の形になっている。実際の診療に役立つと現場の医師から高く評価されたこのシステムだが、D to D with Pの方式には利点と課題の両方があるという。

宮﨑助教によると、最大の利点は、患者が自分で機材に触る必要がないことだ。

「一般的な遠隔医療システムは患者と医師が1対1でつながるため、患者の側でも利用環境の設定や操作が必要になります。若い人ならともかく、神経難病や高齢の患者には難しい。このシステムでは、設定を病院の医療者が行ってお膳立てしてくれますから、そういう問題は解消されますし、設定ミスやコミュニケーションエラーも起こりにくい。この点はすごく良いと思います。」

一方、課題になるのはマンパワーがかかることである。単純計算で人的コストも2倍かかることになる。しかし現在の制度では、難病など一部の病気の場合を除いて、1回分の診療報酬しか支払われない。

「ですから、この遠隔診療支援システムを開業医まで広げるとなると、経営的なことが問題になると思います。医師はお金だけで動くのではないとは言え、赤字になるものを開業医に強いるのは無理があります。将来的にはかかりつけ医とも遠隔でできるとよいと思いますが、広く普及させていくためには制度面での対応を考えていく必要があります。」(宮﨑助教)

両側に医師がいる形のため、通常の診療に比べ、双方の医師のスケジュール調整がしにくいという問題もある。離島の病院では、これも課題のひとつになっているという。

「五島の病院にはクラークがいてスケジュール調整に対応してくれるのですが、他の病院ではまだそこまでの体制ができていないようです。これからだんだんと各病院の体制ができて、利用が広がるのだと思います。」(武次氏)

遠隔診療支援をもっと広げたい ~ 離島の医療環境改善に向けて

着実に成果を出している遠隔診療支援システムだが、今後の展開として考えられるのは、どのようなことだろうか。

長崎県がまず取り組んでいるのは、導入したシステムの利用促進である。ここでは、武次氏が指摘する各病院での体制整備に加えて、病院同士が円滑に連携できる関係づくりが重要になる。長崎県は、離島の医院長が参加する協議会を開催するなどして、病院同士の関係の強化に取り組んでいる。

武次氏は、対象の診療科の拡大や、医療機関の拡大にも取り組んでいきたいという。

長崎県福祉保健部医療人材対策室の武次潤氏

「離島といっても広い島ですから、基幹病院だけが遠隔診療を行うのではなく、身近な医療機関でもできるようになると良いと思います。僻地の診療所では常駐の医師がいないといったこともあり、看護師が遠隔のやりとりをするという形も考えていかなければと思っています。今回の取組みは専門診療ですが、より一般的な診療で、かかりつけ医のような形で遠隔診療できることも大事になります。」

宮﨑助教は、費用面・制度面の問題が解消されれば、小さな離島の診療所等への導入も可能だろうとみている。

「より小さな離島を考えた場合、現地の診療所にこのシステムを導入しても、問題なく使うことはできるでしょう。そこに医師がいることは必須ではなく、システムは看護師でも扱えます。診療に必要な動作を現地の看護師にサポートしてもらえるよう、事前にこのシステムを使って看護師を指導することもできます。」

離島の医療環境改善のために、このシステムを活用してチャレンジすべきことはまだまだあるのだ。

インタビューの中で、武次氏は次のように話してくれた。

「ローカル5Gは我々としても初めてだったので、どれだけ使えるのか、心配はありました。実際に導入してみて、ここまでできるということが分かり、医療関係者の方からも便利だという評価をいただけた。長崎大学病院の先生方からもお褒めの言葉をいただけているので、我々もほっとしています。」

長崎県には、他県からの問い合わせも来ているという。

ローカル5Gの活用によって、専門医も評価する遠隔診療支援が実現した。この成果は、より幅広い遠隔診療へつながる突破口とも言えるものだろう。制度面の対応も含めて、次の展開が待たれるところである。

*本記事は、総務省請負事業の一部として作成しました。