5Gの中でも高い周波数帯を使う「ミリ波」に関しては、周波数の割当は進展しているものの、利用については期待ほどの伸びが見られていない。このミリ波5Gのパフォーマンス改善につながる技術として注目されているのがデジタルビームフォーミングである。今回、ヨーロッパを拠点にデジタルビームフォーミングソリューションの開発を進めるBeammWave社のトップへのインタビュー機会をいただいた。デジタルビームフォーミングがミリ波5Gをどのようにステップアップさせ、どのようなアプリケーションの実現につながるのか、お話しをうかがった。

BeammWave社CEO Stefan Svedberg氏(左)、VP of Business Development and Sales Robert Cadman氏(中央)、Head of Business Development and Sales, Japan 作内正則氏(右)

----- 貴社は、ミリ波5G向けのデジタルビームフォーミングの技術開発に取り組んでいます。これは、ミリ波5Gのどのような課題を解決するものなのでしょうか?開発の背景についてご説明ください。

これまでのところ、ミリ波 は期待外れで、MNO に切実に必要とされるオフロードを提供できず、イノベーションのプラットフォームにもなっていません。現在、ミリ波周波数帯でのトラフィックは非常に少なく、固定無線アクセス (FWA) 以外の新しいユースケースがないのが実情です。

ミリ波の伝搬特性はよく知られており、ミリ波をモバイルネットワークで有効にするにはビームフォーミングが必要になります。ビームフォーミングは、ミリ波 5G 仕様の必須部分となっています。

ビームフォーミングは、アナログまたはデジタルの2つの方法で実行できますが、これまで業界では、デジタルビームフォーミングはスマートフォンで実行するには複雑すぎると考えられていたため、すべての商用製品にアナログビームフォーミングが実装されています。しかし、アナログビームフォーミングには、パフォーマンスの妨げとなる要因がいくつかあります。

1点目として、ビームフォーミングをミリ波信号で行うためには、非常にコンパクトな設計が必要になります。その結果、アナログビームフォーミングでは熱の問題が生じ、アップリンクのパフォーマンスが制限されます。また、コンパクトなソリューションでは、構築方法が柔軟性のない「アンテナアレイ」に制限されてしまいます。

2点目として、ビームフォーミングがアナログ領域で行われると、処理できる情報は特定のビームフォーミング方向が適用されたすべてのアンテナからの結合信号のみになります。アナログビームフォーミングは、さまざまな方向を表すさまざまな事前設定された設定 (コードブック) を適用することで制御されますが、まずビームスイープと呼ばれるルーチンを実行して、信号を受信または送信する方向を見つけます。つまり、方向を見つけるために試行錯誤方式が適用されるわけです。これは低速な方法 (最大 0.5 秒) であるため、スマートフォンなどの移動端末では動きに十分に迅速に対応できず、ネットワークから6GHz未満の周波数帯にフォールバックするよう指示されることになります。その結果、オフロードがなくなり、パフォーマンスが低下してしまいます。

----- そのような課題に対して、デジタルビームフォーミングはどのように解決につながるのですか。

デジタルビームフォーミングでは、すべてのアンテナ信号をデジタル化することで、ビームフォーミング方向を即座に計算し、方向を数ミリ秒単位で調整できるようになります。これにより、ビームフォーミングの精度が向上し、アンテナ配置の柔軟性が高まり、熱の問題がなくなり、アンテナの数も減り、その他多くのメリットが得られることになります。

簡単に言うと、デジタルビームフォーミングではコードブックやビームスイープは使用せず、代わりにアルゴリズムアプローチを使用して利用可能なすべてのアンテナ情報を使用することで、高速で信頼性が高く、高性能な接続を実現することができます。我々の評価では、デジタルビームフォーミングにより、スループットと容量の両方でネットワークパフォーマンスが 50% 向上します。

----- 開発している製品のラインナップなど、貴社の事業の概要を教えてください。

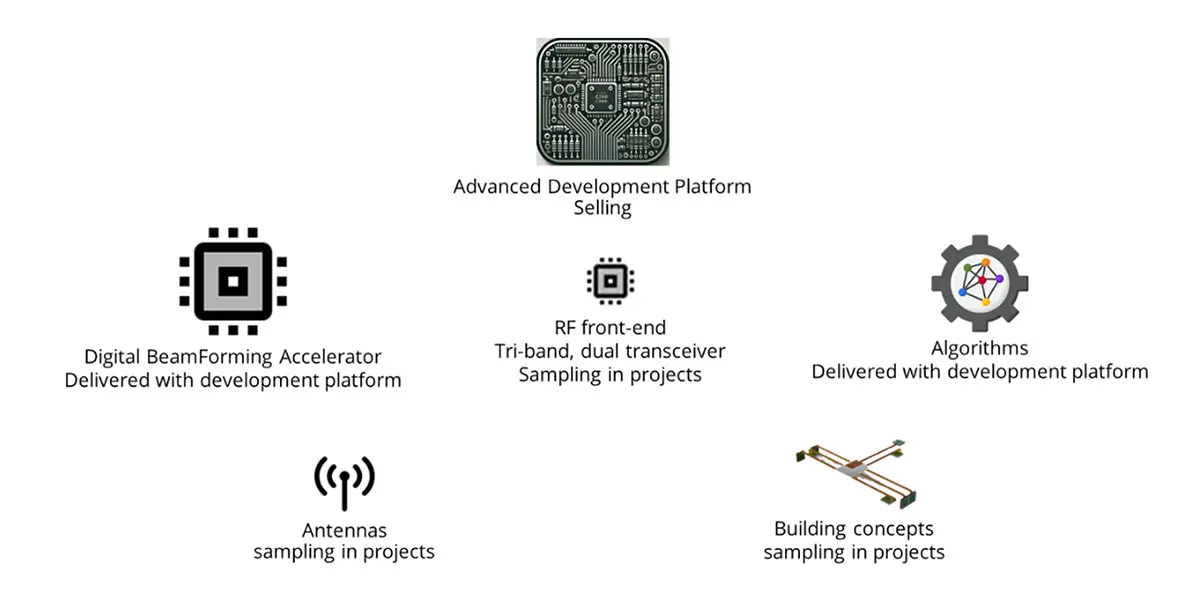

当社には、デジタルビームフォーミング・アクセラレータ・チップ (DBFA) とzero-IF、トリプルバンド、CMOS RFFE で構成されるデジタルビームフォーミング・コンセプトでRF フロントエンドとビームフォーマーを置き換える HW ポートフォリオがあります。この HW ソリューションは、ミリ波スマートフォン、基地局、または CPE に使用できます。アルゴリズムもこのコンセプトの一部であり、ホストデバイスのベースバンドで使用されます。

図1 BeammWave社の製品ポートフォリオ

当社は、通信業界の大企業3社ほどとプロジェクトを進めているところですが、それ以外にも複数のお客様といくつものいろいろな話をしており、かなり多くのパイプラインを持っています。

現在の事業パートナーとしては、70,000 人以上の従業員を擁するアジアのマーケットリーダーと Molex社、そしてアジアの大手 MNO と提携しているAlpha Networks 社、これら3社の顧客とプロジェクトを進めています。いずれもまだ商用製品はないものの、当社のAdvanced Development Platform (ADP1) を使用して、共同で商用化前の開発に取り組んでいるところです。

----- 貴社の製品や技術を、どこかで実際に見ることはできますか。展示会等への出展の予定はありますか。

展示会への参加としては、今年3月のモバイルワールドカンファレンス(MWC Barcelona 2025)への出展、5月に東京ビッグサイトで開催されるワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク2025、また別のイベントでは、NTTドコモもしくはXGMFのスペースをお借りする形での出展を検討中です。その際には、当社のデベロップメントシステムなどを展示することを考えています。それ以外にも、今年の秋頃には別の展示会が東京で開催予定ということもあり、現在の3社のお客様とのプロジェクトやパイプラインの拡大など、かなり精力的に、ビジネスを進めているところです。

当社の本社はスウェーデンのルンドにあり、そこにはデモができる環境がありますので、実際にデジタルビームフォーミングで信号をやりとりしながら波形を見てもらい、どのようにデジタルビームフォーミングが動いているのか、デモを見ていただくことができます。既に開発用キットは日本の顧客にも昨年納品していて、顧客の方からの評価もいただいています。

アプリケーションとしては、スマートフォンや基地局向けに、いろいろなお客様と話をしているところです。

----- 従来の、アナログビームフォーミングを用いた5G通信に比べ、貴社の技術やソリューションを活用したミリ波5G通信では、どのような側面でどの程度のパフォーマンス改善が期待できるでしょうか。

当社の製品は、トラフィックを持続可能な方法で高帯域にオフロードし、それによって混雑した低帯域の負担を軽減できるシステムです。これによって、通信の容量とスループットはどちらも 50% 以上向上します。

遅延に関して言えば、最大の利点は、ミリ波に継承された低遅延が、信頼性の高い方法で、非定常シナリオでも利用できるようになることです。

アナログビームフォーミングの不安定さは、遅延、消費電力、ゲインなど様々な要因に影響が出てきます。簡単に言うと、従来のアナログビームフォーミングのデメリット全体をデジタルビームフォーミングによりカバーすることができます。

現状の問題点としては、ミリ波通信の際にアナログビームフォーミングを使うと、電波のキャパシティ、スピード、遅延、消費電力などに問題が生じて来ますが、これらは全てアナログ方式から来るものになります。スイープに関しては、アナログの場合にはアンテナがあって基地局を探すために順番にスイープするのですが、この動きに非常に時間がかかってしまいます。すると、例えば車や電車で移動している時に、移動している速度とスイープしている速度が合わずに追いつかなくなってしまい、そのために常にスイープを続けなければならなくなって消費電力も余計に必要になりますし、遅延の問題も出てきてしまいます。そして、そのような形で試行錯誤を繰り返しているので、帯域を余計に食ってしまうことになります。

デジタル方式ではスイープせずに、いろいろなところにあるアンテナのゲインも全て内部で計算して、合算して使う形になるので、スイープがないだけでなく、ゲインも非常に大きく稼ぐことができます。全てデジタルでの処理なので消費電力も少ないですし、基地局との無駄なやり取りもなくなるので、より多くのユーザが快適に使えるようになるのです。

----- 低遅延性や省電力性の性能が上がることによって、新たに実現できる5Gアプリケーションにはどのようなものがあるでしょうか。

当社としては、ターゲットとなる領域としてスマートフォンのニーズが高いと考えており、まずはそこをターゲットにして活動しています。その後に、基地局等があると考えています。

今後の5Gミリ波のイノベーションはミリ波システムの普及と利用可能性から生まれ、優れたビームフォーミングを備えた実用的なソリューションが普及するまでは実現しないと考えています。それが実現すれば、「無限の」容量、高速性、低遅延の組み合わせにより、XR、リモートなど、産業用アプリケーションを含め、私たちが望むあらゆるイノベーションが可能になることでしょう。重要なのは、ミリ波について当初約束していた本来の形を実現することです。

----- 例えば、ロボットや自動運転車の性能や制御方法、用途等の大きな変化につながると考えられるでしょうか。また、スマートフォンよりも小型軽量の端末、例えばスマートグラス等のウェアラブル端末の進化との関係はあるでしょうか。

IoT は、単純なセンサーと単純なオン/オフ制御から、アップリンク ビデオ、AI、低遅延制御を必要とする、はるかに高度なシナリオへと進化してきました。今では、ドローンや自動車の高度なシナリオに対する要望があります。ミリ波はこれを実現できますが、それは、ビームフォーミングが堅牢で信頼できる場合に限られます。

基本的にはミリ波を使うことによって、高速で遅延の少ない通信ができるようになり、ローカル5G環境での活用をはじめ、ロボット、農業などいろいろな分野で利用することができます。当社は、その基本となる技術を提供しています。

ロボティクスの分野において、ロボット化を実現する際には、ミリ波の技術が必須になってくると思います。絶対に問題となってくるスピード、遅延、消費電力に加えて、移動するロボットにはカメラやセンサーが多数付いていますから、これらからの膨大な量のデータのやり取りへの対応が求められます。このようなことへの対応における解はミリ波しかありません。従来のアナログ方式では絶対に克服できないので、基本技術として当社がデジタルビームフォーミングの技術を提供することによって、ローカル5Gを含めロボット化などでミリ波を有効に使っていただきたいですし、そのための技術だと考えています。

----- 貴社の技術やソリューションは、ローカル5Gの課題解決にも有効でしょうか。例えば、デジタルビームフォーミングは、導入施設敷地外への電波漏洩がない精密なローカル5G構築を可能にするのでしょうか。

基本的には、デジタルビームフォーミングの技術を使えば、限定的なエリアに対する通信を実現できます。デジタルビームフォーミングの技術を使って基地局側でコントロールする形になり、アンテナの方向性や電波の強さをコントロールすることができます。このような形で実現できるので、できるかできないかといえば、それは可能ということです。

我々BeammWaveは、基本的なビームフォーミングの技術を提供していますので、実際には基地局を開発している企業、日本であれば、富士通やNECといった企業にこのような技術を採用していただいて、実際のユースケース向けにカスタマイズしていく形が現実的だと思います。

----- デジタルビームフォーミング等の技術は、中長期的にどのようなアプリケーションの実現につながっていくとお考えですか。

前にお話ししたように、「無限」の容量、高速性、低遅延性へのアクセスが AI と組み合わされて、ユースケースとイノベーションを新たなレベルに引き上げていくでしょう。また、大量のリアルタイムデータの共有もさらに可能になり、ゲーム、エンターテイメント、産業用途に革命を起こす可能性があり、現在地は関係なくなります。いつでも、あらゆるものが指先で操作できるようになるでしょう。

----- 貴社が開発・提供している技術やソリューションは、beyond 5G (6G)とも密接に関係するものと思います。望ましい形で6G規格との整合がとれるとして、デジタルビームフォーミングの技術は、中長期的にどのようなアプリケーションの実現につながっていくとお考えですか。

当社の技術は、 5G と同様に 6G にも適用可能です。当社はすでに 3GPP で積極的に活動しており、6G への準備が進んでいます。当社の見解では、6Gに必要な量で利用できる唯一の周波数帯はスペクトルの高域にあり、その場合はビームフォーミングが必要になります。6Gでは、欠点があるアナログビームフォーミングがすべてデジタルビームフォーミングに置き換えられないとは到底考えられません。

現在、当社は既にマーケットがある5Gにフォーカスして活動していますが、デジタルビームフォーミングの技術自体は6Gになっても同様に使える技術です。実際にロボティクスの分野でどれだけのデータ容量が必要なのか分かりませんが、6Gになることによってもっとキャパシティも増えますし、周波数も高いので、より高速な通信は可能になると思います。

当社としては6Gに対する問題は全く抱えてはいないのですが、当社のエンジニアが3GPPのメンバーにもなっていて、いろいろなワーキンググループにも参加したりして、国際標準の状況を常にウォッチしています。国際標準をウォッチしながらマーケットを見て、どのように展開して行くかは今後の課題になりますが、まず当面は5Gへフォーカスします。いずれにしても、6Gになると技術的な特性からも、アナログ方式は難しいでしょう。

当社には、デジタルビームフォーミングのシステム、アーキテクチャを含めコンセプトがありますので、6Gに対してはそのコンセプトで適用できることを確信しています。ただ、周波数が5Gと6Gでは異なり、6Gでは現状の5Gより周波数が高くなりますので、今あるRFのチップやデジタルビームフォーミングを制御するDBFAといった機能ブロックを含め、全てカスタマイズが必要にはなってきます。

----- 日本のモバイル市場やモバイル産業に対してどのような期待や展望をお持ちですか。また、日本のミリ波5Gおよび6Gの推進団体であるXGMFへの期待あるいは要望がありましたら教えてください。

私たちは、まず5G ミリ波、そして将来的には6Gでの商業的機会を模索しながら、日本のテクノロジーリーダーたちと前進していきたいと考えています。また、オフロードとイノベーションの両方の可能性を高めるため何ができるかを考えるために、MNOとの連携をさらに進めていきたいと考えています。

XGMFにお願いしたいこととしては、XGMFで、デジタルビームフォーミングが高周波スペクトルの開発にどのように役立つかについて説明する機会をいただければありがたいです。

今、日本でいろいろな関係者と話をしていますが、システム全体を理解している人がなかなかいないと感じています。当社はデジタルビームフォーミングの技術だけを提供しているのではなく、全体的なシステムレベルについても様々な知識がありますので、例えばスマートフォン全体のシステムの話もいろいろとすることができます。そのような意味でもXGMFでは、デジタルビームフォーミングを使ったシステムレベルの話、例えばスマートフォンや基地局などに関して、全体的な話をできる場を設けていただけるとありがたいです。それはXGMFだけでなく、もっと広い業界の方々が集まるような場でも構いません。今は3GPPともいろいろとやっていますので、そういったことも含めて一緒に進めていけたらと思います。

現在、ミリ波や5Gが思うように普及してはいない状況かと思います。その理由としては、技術的にはアナログビームフォーミングがネックになっていて、思うようなパフォーマンスが出せていないという問題があり、それはデジタルを使えばかなり解決できる問題です。そのためには、スマートフォンのベンダー、オペレータ、基地局などを含めて、全体で協力していかなければならないと思っていますので、我々としては、皆さんが集まる場でお話をさせてもらえると一番ありがたいです。

*本記事は、総務省請負事業の一部として作成しました。